다시 한번 Miami로…

지난 6월에도 홍수로 인해 Miami로 방문하지 못한 것이 아쉬워서

7월 26일~28일에 마이애미에 다녀왔습니다.

퇴근 후 제 차로 향한 것이기 때문에 밤 8시 30분 정도에 도착했습니다.

위도가 낮아서 그런가, 제 예상보다는 해가 좀 일찍 떨어졌었습니다.

Brickell 이라는, 우리나라로 치면 신도심(강남, 홍대 같은) 곳으로 호텔을 잡았는데

너무 평점만 믿고 갔었는지, 실망을 좀 하긴 했습니다.

어쩌겠습니까… 받아들여야죠.

호텔 근처에 괜찮은 타코 집이 있다고 해서 가 봤는데

음식은 빨리 나온 것이 좋았으나, 분명 새우 들어간 타코를 시켰는데

소고기가 나오고… 치즈는 잘 안 녹았고

분명 카운터에서 주문은 제대로 들어간 것 같은데 식당 시스템의 문제인지

서빙 종업원의 문제인지…

일단 체념하고 먹었습니다. 뭐 가격은 똑같으니까요.

에어컨 소리나 바깥 소리 때문, 그리고 창으로 들어오는 도심의 빛 때문에

잘 잠들지 못할 것 같았는데, 피곤했는지 어떻게든 잠든 것 같았습니다.

다음 날 아침을 먹으려다가

요새 아침을 거의 건너뛰는 습관이 있어서

포켓 누룽지로 때우고, 식당에서는 커피만 한잔 내려 받은 후에

Little Havana 투어 참가를 위해 대중교통으로 향했습니다.

Little Havana로 고고

버스가 시간이 지나도 오지 않길래, Lyft를 불러야 하나 생각하고 있을 때

반 블록 떨어진 거리에 버스가 서 있는 것이 아니겠습니까?

아 내가 뭔가 착각했나 보고 그 버스로 달려가니

또 버스 기사는 원래의 버스 승강장으로 달리더라고요.

그래서 그 버스 잡으려고 막 달려서 문을 두들기며 쫓아갔는데

음, 그냥 이 기사분이 몇 분 쉬다가 원래 정류장 위치로 가려는 상황이었네요.

괜히 위험한 짓 했다고 한 소리만 들었습니다.

제 잘못은 아닌 것 같고, 업데이트가 안되는 구글맵의 잘못 같은데요

일단 사과먼저 박는게 국제 시민의 교양이겠지요.

이때부터 구글맵의 신뢰성이 팍팍 떨어지기 시작합니다.

그렇게 한바탕 소동을 겪고 나서, 다행히 Little Havana에는 잘 내렸습니다.

Bay of Pigs Monument에서 만나는 것으로 되어있어서, 동상이 돼지 형태인가 했는데

Pigs가 돼지를 말하는 게 아니라 지명이 Bay of Pigs였더군요.

어쨌거나 투어를 신청한 사람들이 모여서, 같이 출발했습니다.

가이드의 이름은 Maria Cary Pietro라고 하시는데, 회사에 Maria가 두 명이라

리뷰할 때는 Cary를 넣어서 별점 달라고 하시네요.

하여튼, 어릴 때 쿠바에서 미국으로 오신 것 같은데

영어 스페인어 아주 능통하십니다. 솔직히 영어가 너무 빨라서 제 실력으로는 놓치는 게 있을 정도…

Little Havana는 어쨌거나 Cuba 분들이 모여서 형성한 도시이기 때문에

여기저기 이들의 역사가 남아있습니다.

날씨가 많이 더워서 저는 대강대강 듣고, 근처 풍경을 눈에 담는 데만 집중했습니다.

중간중간 실내의 담배 가게(저는 비흡연자라 사지는 않았습니다), 옷 가게 등등 방문해서 그나마 좀 낫더라고요

그리고 쿠바 패스트리랑, 만두 비슷한 튀김(안에 고기가 좀 들어간) 것 등도 먹고, 마지막에는 쿠바식 에스프레소도 한잔했습니다.

솔직히 혼자 돌아다녔으면 각 포토 포인트에 대해서 아무것도 몰랐을 거고, 이런 식으로 음식을 중간중간 먹는 것도 힘들었을 텐데

참 결정했다는 생각이 듭니다.

물론 저만 혼자 온 동양인이어서(이 이후에도 거의 쭉), 약간의 뻘쭘함은 있겠지만

이미 다년간의 솔로 트립으로 정신력이 다져진 것이 다행입니다.

이 투어의 다른 분들은 이어지는 쿠바 푸드 투어도 하시는 것 같은데

저는 오후 일정 등이 있기 때문에 다시 호텔 근처로 돌아왔습니다.

구글은 좀 반성해라

버스로 원래 있던 곳으로 와서, 점심으로 평점이 높은 햄버거를 선택했는데

고민하다가 거의 가장 기본이라 할 수 있는 치즈버거를 시켰는데

그렇게 맛있었는지… 잘 모르겠습니다.

점원이 말하기를 유명한 시그니쳐 메뉴들이 있는 것 같긴 한데

반드시 몹시 배고플 때만 시키는걸 권장하셔서(양이 미어터진다는 소리)

나름 타협한 건데

음 음식을 좀 남기더라도 한번 도전해 볼걸 그랬습니다.

하여튼 여기서 구글 신뢰도 추가 하락

그리고서, 3시 Wynwood 투어 전까지는 시간이 남길래

River Front로 가보려고 트롤리를 타러 갔는데요

여기서 또… 저는 구글맵에 뜬 경로와 출발 시간 등을 보고 이게 제가 원하는 방향으로 가는 트롤리인 줄 알았는데

이게 웬걸, 완전히 반대 방향으로 움직이기 시작하는 겁니다.

물론 섣불리 판단하지 말라는 말이 있기에 조금 5분 정도 기다려봤는데

네 완전히 반대로 가더군요. 어쩔 수 없이 바로 내려서 Lyft를 불러 호텔로 일단 다시 돌아왔습니다.

요새 너무 대중교통을 안 타고 다녀서 감이 떨어진 것인가.. 아니면 이런 미국 대도시에서는 안 헷갈리게 철저히 조사하고 타야 하나 등 만감이 교차했는데요

어쨌거나 여기서 낭비된 시간 때문에 River Front 방문은 포기하고

호텔로 들어와 잠시 휴식 후에 Wynwood Walls로 향했습니다.

구글, 왜 그래 ㅠㅠ

제가 엄청 넉넉히는 아니더라도, 약간의 여유시간을 가지고

구글맵 내비게이션을 찍고 제 차로 Wynwood로 향했는데요.

아니 무슨 Draw Bridge가 있는 경로로 안내를 해서… 아주 기적적으로 또 꼼짝없이 여기서 발생한 교통체증 때문에 몇 분 갇혔습니다.

순간적인 판단으로 Detour로 돌아 돌아가긴 가긴 했으나,

이번엔 또 그 길에서 제 앞에 어떤 분이 너무 운전을 대충하셔서

박을뻔하기도 하고…

그렇게 우여곡절 끝에 근처 주차장에 도착해서 차를 세우고 Wynwood Walls로 향했으나

투어가 예정된 3시보다 4분 가량 늦게 도착했습니다.

다행히 ‘저 투어 예약했는데 어디로 가야 할까요?’라며 급한 어투로 말하다 보니

입장 체크 직원께서 투어 조금 전에 시작했으니, 빨리 쫓아가면 될 거라고.. 우산을 주시면서 안내해 주셨습니다.

우산은 왜 주는 걸까 했더니, 저처럼 투어 신청한 사람들을 구분하기 위함 + 이 강렬한 날씨에 탈진/탈수를 방지하기 위한 Wynwood Walls 관리 측의 배려더군요.

헐레벌떡 투어가 막 시작된 곳으로 가서, 좀 늦었지만 투어 왔다고 하니

바로 확인해 주셔서 어떻게든 투어에 참여할 수 있습니다.

Wynwood Walls 투어

가이드를 진행해 주신 분은 Alexandria라는 분이셨는데

스페인어를 쓰시는데, 국적은 제가 까먹었습니다.

하여튼 오전의 Maria 이 분 보다는 남미 억양이 많이 남아있었지만

오히려 또박또박 천천히 말해주시니 알아듣기는 더 쉬웠습니다.

이런걸 보면서 영어에 있어서 발음보다도 일단 천천히

내가 전달하고자 하는 의도를 잘 전달하는 게 훨씬 중요하다고

저도 많이 깨달았습니다.

하여간에 이런 땡볕에 1시간을 돌아다니기가 쉽지는 쉽지는 않았지만

언제 또 이런 걸 보겠느냐고는 생각에 중간에 냉수도 하나 사면서까지 열심히 쫓아다녔습니다.

물론 다 머리에 들어오지는 않았지만,

기억에 남는 것이, 일본계 작가 분들이 만든 것들이 좀 보이긴 하더라고요.

역시 인구수가 중요하긴 합니다.

특히나 이민 2세대들의 정체성? 등이 강하게 잘 드러난 것 같았습니다.

만약 투어 신청을 안 했으면, 사진 찍으면서도 뭔지 잘 몰랐을 텐데

이런 것에 돈을 투자해서 내 시간의 가치를 확 올리는 방법은 참 바람직하다고 생각하지 않나요?

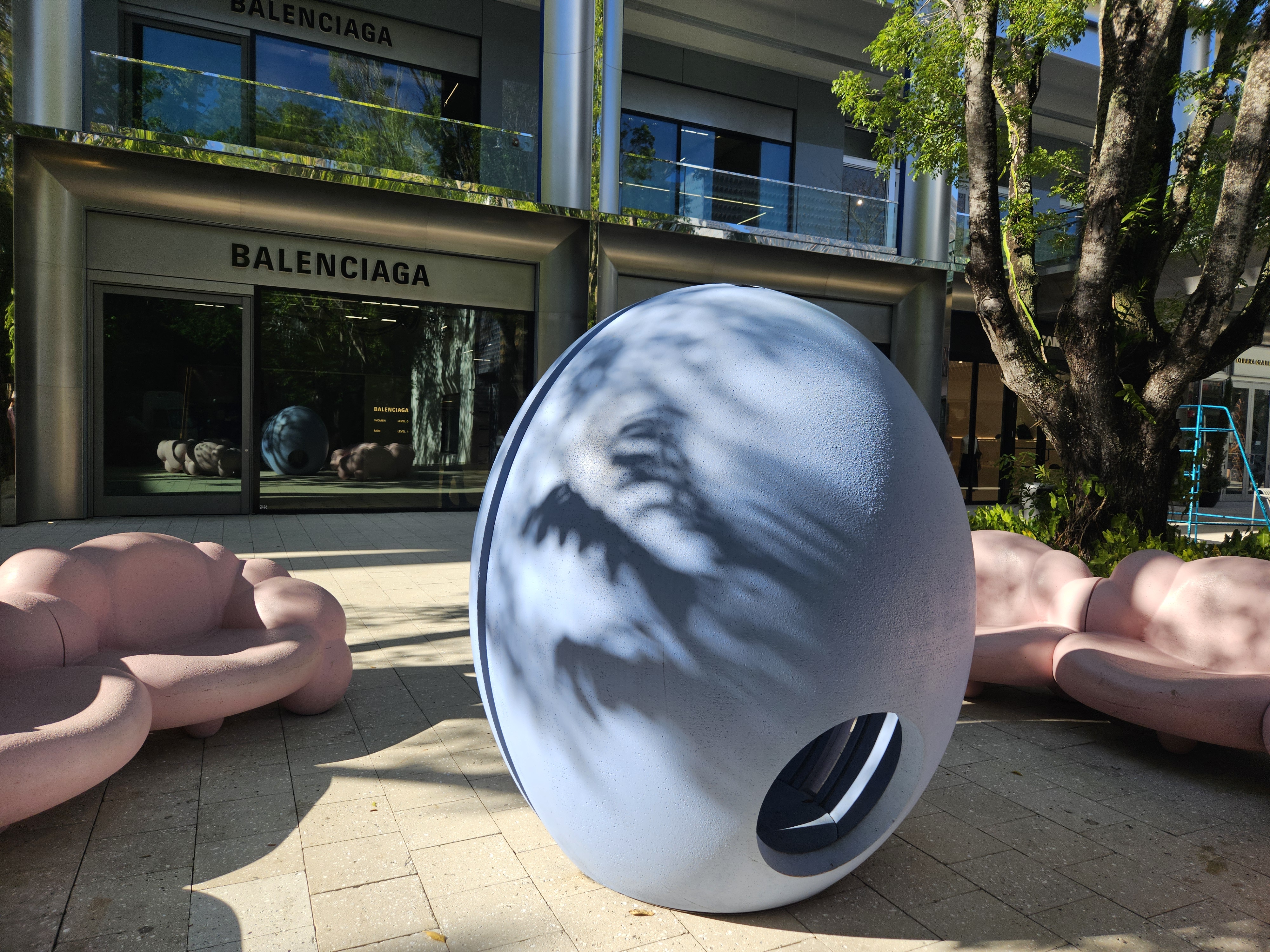

ICA, Design District

다음으로는 ICA(Institute of Contemporary Art)로 향했습니다. 온라인 등록만 하면(당일 등록도 가능) 공짜로 입장 가능하다고 해서 향한 곳이고요

특히나 오전/오후 너무나도 더웠기 때문에, 어쩔 수 없이 중간 휴식 공간이 필요했습니다.

저는 미술 등에는 조예가 깊지 않기 때문에 별 코멘트 할 것은 없습니다.

하지만 세상 팔자 늘어진 고양이 사진을 건질 수가 있어서 좋았습니다.

이제 시간은 5시가 넘어가고 있었는데요, ICA가 위치한 Design District를 걸어보기로 했습니다.

느낌은 한국의 홍대/상수, 혹은 가로수길 같은데

일단 어딜 가나 패션 관련 상점들과 갤러리가 넘치게 있어서

보는 맛이 있었습니다.

만약 동행한 여자 일행분이 있었다면

에르메스 등 과 같은 명품샾에도 좀 비집고 들어가고 했을 텐데, 조금 아쉽네요.

어쨌거나 홀로 여기저기 돌아 본 후, 일본식 빙수 같은걸 팔길래

사 먹을까 고민하다가… 마지막 건물을 보고 온 후에 먹으려고 했는데요

돌아와 보니 갑자기 줄이 너무 생겨서... 포기하고 다시 주차장으로 가서

차를 타고 호텔로 향했습니다.

참 인생은 타이밍이네요…

저녁 식사와 Brickell 걷기

호텔에 차를 세워두고, 미리 찾아놨던 근처 일식점으로 향했습니다.

사실 제가 딱 찾는 가츠돈 같은 건 없어서

난생처음 오야코동을 주문해 봤는데요,

점원분들은 대부분 일본인인데, 그래도 같은 동양에서 왔다고 조금 친절하셨던 것 같고

한국인인 건 어떻게 알았는지 오야코동과 함께 숟가락을 딱 제공해 주시니… 살짝 감명 받았습니다.

저녁 후에는 중간에 Mary Brickell Village라는 쇼핑몰이 있다길래 가봤는데,

분위기는 좋아 보였으나, 지난 2월 이미 Brickell City Centre를 갔던 저한테는 크게 감명을 주지는 못했고

생각난 김에 Brickell City Centre를 다시 한번 가보았습니다.

저는 두 번째 간 것이기 때문에, 그리고 예전에 상하이에서 비슷한 초대형 쇼핑몰들도 본적이 있어서

크게 우와한것은 없었으나, 다음에 가족들이나 친구들과 Miami에 온다면

꼭 한번은 다시 와야겠다는 생각이 들 정도로 이 도시의 랜드마크라는 생각이 듭니다.

이후에는 슈퍼에 들러서 숙면을 위한 귀마개나 안대를 찾아보았는데, 팔지는 않았고

야식용으로 맥주와 치킨 텐더를 사서 호텔로 들어왔습니다.

맥주를 마시고 나니 잠이 또 금방 쏟아지더라고요.

잠 못 들까 봐 이런저런 고민한 제가 조금 바보 같았습니다.

여기까지가 메인 일정인 2일 차 이고, 3일 차는 다음 글에서 이어집니다.